Le api appartengono a un genere di insetti sociali dell’Ordine degli Imenotteri, ordine a cui appartengono anche vespe, calabroni e formiche. L’ordine degli Imenotteri è quello più evoluto tra gli insetti. Solamente due specie comprese nel genere Apis possono essere allevate dall’uomo: Apis mellifera e Apis cerana .

L’ape domestica che tutti conosciamo costituisce la società animale più studiata e ammirata, perché la più evoluta e sorprendente. La forma di comunicazione delle api è estremamente complessa e articolata; ad esempio attraverso la danza comunicano alle altre api dello stesso alveare l’esistenza di una risorsa alimentare, dove si trova e quanto è distante.

Parliamo di una società matriarcale, monoginica[1] e pluriannuale, formata da numerosi individui appartenenti a tre caste, tutte alate.

Le api sono allevate dall’uomo da tempi remoti per i loro prodotti: miele, polline, propoli, pappa reale e cera. Abbiamo prove che nel 2.600 a.C. gli antichi Egizi per primi si dedicarono all’apicoltura in modo organizzato costruendo arnie cilindriche di terracotta[2].

Riproduzione di un dipinto rinvenuto nella tomba di Rekhmire a Tebe, databile tra il 1479 e il 1425 A.C. oggi conservato al Metropolitan Museum of Art di New York.

Biologia

Di norma in un alveare vivono 40 000 – 100 000 operaie, femmine sterili destinate al mantenimento e alla difesa della colonia, una sola femmina fertile, la Regina e, tra aprile e luglio (in Europa), da 500 a 2000 maschi (detti anche fuchi), che svolgono un ruolo esclusivamente riproduttivo. La specie si dice polimorfica perché le tre caste hanno conformazioni morfologiche diverse tra loro.

L’ape regina è molto prolifica e ha il compito di deporre le uova e di assicurare la coesione della colonia; è più grande delle operaie e dei fuchi e provvista di un aculeo, o pungiglione, che usa quasi esclusivamente per uccidere le regine rivali, sue sorelle, che hanno la sfortuna di arrivare dopo di lei allo sfarfallamento[3]. A differenza delle operaie, essa è priva dell’apparato per la raccolta del polline, delle ghiandole faringee e delle ghiandole ceripare. La regina può vivere anche 4 o 5 anni. In relazione alla sua intensissima attività riproduttiva ha un metabolismo più elevato di quello delle operaie. I maschi hanno soltanto il compito di fecondare le nuove regine; essi sono più grandi delle operaie ma più piccoli della regina; hanno la ligula (apparato boccale) molto più corta di quella delle operaie, e perciò sono incapaci di succhiare il nettare dai fiori; inoltre sono privi dell’aculeo, dell’apparato di raccolta del polline, delle ghiandole faringee e delle ghiandole ceripare (quelle che emettono la cera).

Le operaie costituiscono una casta che svolge tutte le varie attività sociali secondo le classi di età, cui corrispondono cicli di sviluppo. La vita media di un’operaia varia da 6 mesi, se nata in inverno, a solo 30 – 45 giorni per quelle nate più tardi.

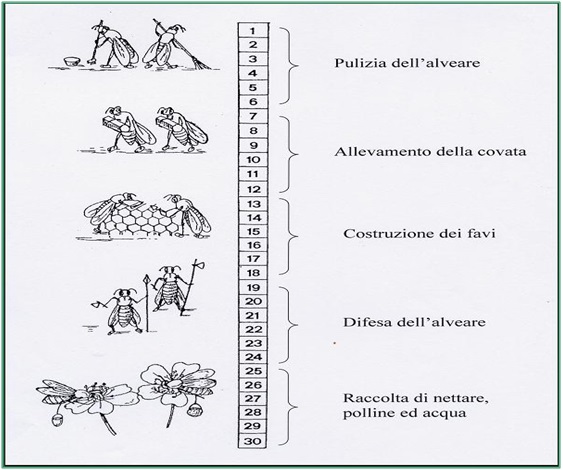

Esse svolgono compiti diversi in ordinata successione dei ruoli a seconda dell’età. Il primo compito della giovane operaia che sfarfalla dalla cella in cui si è sviluppata, è quello di ripulire e levigare le celle di nuova costruzione o quelle che devono essere riutilizzate, nelle quali la regina, sebbene fecondata una sola volta nella vita, depone incessantemente le uova (da 100 fino a 3000 al giorno). Una volta diventata capace di produrre la “pappa reale” l’ape operaia passa ad alimentare le larve. Allo scadere della seconda settimana, non producendo più alimento, ma cera, passa a costruire favi. Quindi passa all’esterno dell’alveare, prima per la sola difesa, poi per l’importante compito di bottinatrice, ossia di raccoglitrice di nettare, polline, propoli e acqua. In questa veste è in grado di trasmettere precise informazioni alle compagne sulla esatta ubicazione di una sorgente di cibo, anche molto distante (fino ad un massimo stimato in 3 chilometri), comunicando dati sui rapporti di posizione tra campo fiorito, alveare e sole.

La sua abilità di percepire luce polarizzata le consente di individuare la posizione del sole, anche se questo è coperto da nubi, purché sia visibile un’area di cielo sereno. Alla fine di poco più di un mese riprende mansioni casalinghe (ventilazione e riscaldamento del nido, sua pulizia e difesa, etc.), fino a che, sentendo vicina la fine, si allontana dalla comunità e muore lontano da essa per non contaminare l’alveare col suo cadavere. Nelle operaie l’ovopositore si trasforma in un’efficientissima arma, il pungiglione, dotata di autonomia e di automatismi tali da assicurare il massimo delle possibilità offensive.

Ciclo vitale dell’ape operaia

Sciamatura

Quando la famiglia si ingrandisce, e questo avviene in primavera/estate per l’abbondanza di fiori e quindi di cibo, l’alveare diventa stretto e la vecchia Regina con la metà delle operaie lascia l’alveare e cerca un altro luogo per nidificare. In un primo momento si appoggiano generalmente sulla vegetazione vicina al vecchio alveare, ma in breve tempo alcune api, dette esploratrici, vanno alla ricerca di un luogo più adatto per formare un nuovo alveare.

Alimentazione

Le api si nutrono raccogliendo polline e nettare dai fiori. A questo scopo l’apparato boccale delle operaie comprende una proboscide (o ligula) in grado di succhiare il nettare. Il polline rappresenta la parte proteica dell’ alimentazione, mentre il miele costituisce la parte energetica.

L’Apicoltura

L’apicoltura è l’allevamento delle api finalizzato all’utilizzo dei prodotti dell’alveare: miele, polline, cera d’api, pappa reale, propoli e veleno d’api. L’apicoltura contribuisce alla conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale, garantisce l’impollinazione naturale delle piante entomofile [4]e contribuisce a mantenere la biodiversità.

Sembra che lo scienziato Albert Einstein abbia detto: “Quando le api spariranno all’umanità resteranno quattro anni di vita“. Cosa voleva dire con questa frase? Certamente quello che oggi riconoscono la maggior parte dei coltivatori, ovvero quanto sia importante l’impollinazione incrociata delle colture ortofrutticole, dove le api rivestono un ruolo fondamentale nella vita delle specie vegetali e di conseguenza non c’è un futuro senza api. Questo piccolo grande insetto contribuisce nella misura dell’80/90% della produzione alimentare.

In natura le api riescono a percepire il profumo dei fiori fino a 1,2 km di distanza e, volando di fiore in fiore, le api da un lato riescono a procurarsi il nettare di cui si cibano e dall’altro fecondare fiori per produrre semi e frutto. In questo modo, le api assicurano il perpetuarsi della specie.

Le api fungono da indicatori biologici che segnalano il danno chimico sull’ambiente in cui vivono, di cui soffrono le conseguenze. In un ambiente inquinato questa capacità di sentire il profumo dei fiori scende a 200/300 metri, e questo è il primo limite, causato dall’uomo, all’impollinazione naturale.

Basti pensare che anche i fumi di scarico delle nostre auto interferiscono con i profumi che “guidano” le api verso i fiori di cui si nutrono, l’inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici, la distruzione del loro habitat, le monocolture intensive e i pesticidi: ecco solo alcune delle cause della cosiddetta sindrome dello spopolamento degli alveari. Come se non bastasse, l’inquinamento è anche causa di disturbi nella salute delle api, che si ammalano perché il loro sistema immunitario è più debole, soffrono di stress, sono meno attive e inoltre la loro aspettativa di vita è più bassa.

Impollinazione

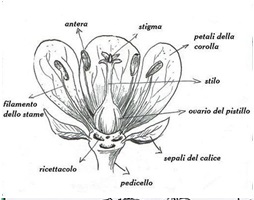

Il trasporto del polline dalle antere agli stigmi[5] avviene per mezzo di tre vettori fondamentali:

* Vento: in questo caso si parla di impollinazione anemogama;

* Animali: in questo caso si parla di impollinazione zoogama.

* Acqua: in questo caso si parla di impollinazione idrogama;

Sezione di fiore

I Prodotti dell’alveare

- Miele

- Propoli

- Polline

- Pappa reale

- Cera

Secondo la normativa europea: “Il Miele è un prodotto alimentare che le api domestiche elaborano dal nettare dei fiori o dalle secrezioni zuccherine provenienti da parti vive delle piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, miscelano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e maturano nei favi dell’alveare”. Per noi il miele è un alimento prezioso e delizioso, con proprietà antibatteriche e antibiotiche.

La Propoli è una miscela di sostanze resinose balsamiche di colore giallo-bruno, di consistenza viscosa, che le api utilizzano per verniciare le pareti interne dell’alveare, la superficie interna degli alveoli, come mastice per otturare fessure e mummificare i corpi di eventuali predatori, troppo grossi e pesanti per essere espulsi, e costruire barriere all’ingresso dell’alveare. Noi umani la utilizziamo per le sue proprietà disinfettanti, antinfiammatorie e cicatrizzanti.

Il Polline è l’elemento germinale maschile dei fiori. Il polline è’ la parte proteica dell’alimentazione delle api, il miele è la parte energetica. Il polline delle api ha proprietà antiossidanti e contrasta i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento, inoltre svolge un’azione stimolante del metabolismo.

La Pappa reale, anche chiamata gelatina reale, è il secreto delle ghiandole mandibolari delle api nutrici. E’ la sostanza di con cui viene nutrita la Regina per tutto il suo ciclo vitale e con cui vengono nutrite tutte le larve per i primi tre giorni dalla nascita. La pappa reale ha talmente tante proprietà curative che sarebbe troppo lungo elencarle tutte, ma attenzione perché va assunta solo a piccole dosi.

La Cera è’ il secreto delle ghiandole delle api ceraiole ed è impiegato dalle stesse per costruire i favi. Ma la cera è preziosa anche nella cosmesi, dove viene utilizzata come base per creme e pomate.

E il veleno delle api?

Come ben sappiamo, se mai siamo stati punti da un’ape, il veleno secreto dal pungiglione può provocare fenomeni di allergia localizzata che con il tempo scompare, ma ci possono essere casi di ipersensibilità che può arrivare anche a shock anafilattico, stato comatoso e morte. Eppure anche il veleno delle api trova il suo utilizzo nella farmacopea e nella cosmesi.

Cosa possiamo fare noi per aiutare questo piccolo grande insetto così importante alla vita del nostro pianeta?

Magari se abbiamo un bel giardino grande possiamo dedicare un angolo con fiori particolarmente graditi alle nostre amiche, e belli per i nostri occhi, come la lavanda, i tulipani, il tagete, i girasoli e molti altri. E se coltiviamo un orto, possiamo evitare di utilizzare pesticidi chimici e sfruttare quelli naturali a nostra disposizione.

Di Elio Barsotti[i]

[1] Monoginia: https://www.treccani.it/enciclopedia/monoginia/

[2] https://www.3bee.it/miele-storia/

[3] http://apicoltura-cosmea.blogspot.com/p/tutta-la-vita-della-regina.html

[4] Le specie entomofile presentano adattamenti specifici volti ad attirare gli insetti impollinatori, quali il colore, il profumo e il nettare.

[5] Le antere sono la porzione fertile terminale dello stame, gli stigmi sono la parte superiore del pistillo, su cui si deposita il polline.

Elio Barsotti si è laureato in Scienze Agrarie con una tesi di laurea sulle variazioni dei componenti chimici del miele. È un esperto conoscitore di api e apicoltura. Ha un diploma in erboristeria e ha frequentato numerosi corsi di Agricoltura Biodinamica e Antroposofia